2011年07月18日

和合亮一さんにふれて

吉祥寺で、和合亮一さん自身による詩の朗読会がありました。

私が参加しているTAMAーUNITEが共催で、

主催は吉マムネット。

和合さんは奥様とお子さんと一緒に遠路はるばる来て下さいました。

やはり、すごい。

とてもおだやかな方なのですが、逆にその怒りが静かに力強く伝わって、

胸がふるえました。

和合さんは、ツイッターをやっていてそこに詩を書き込んだのではなくて、

詩を書きこむために大震災後にツイッターを始めたそうです。

昨日の会場は安養寺というお寺でした。

まだ、夏にはまた計画停電があるといわれていた頃に計画し、

電気がとまっても開催できる場所を求めて、

安養寺さんの好意に甘えました。

吉祥寺には公共施設もありますが、

公共施設は当日使用中止がまかり通るので無理。

無料で立派なホールを貸してくださるという、

ある大学の申し出もありましたが、

停電になったら逆に風も光も全く来なので無理。

ということで、停電になっても良い時間にお寺をお借りしての、

開催に決めました。

チラシが完成した頃、電力を15%削減という政策になりました。

が、結果としてお寺での朗読会は、

みんなが一体となれる、熱気あふれる場となりました。

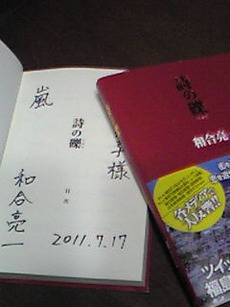

「詩の礫」にサインをお願いしたところ、

サイン用の崩した文字ではなく、

一人一人きちんと書いてくださいました。

福島はどんどん大変なことになっています。

放射能は目に見えないだけに、どうしたらいいのか。

生徒さん達はどうですか?と伺ったところ、

担任のクラスで二人の生徒さんが引っ越して行ったそうです。

友人に別れを告げる間もなくて、見送りは和合さん一人。

それがかわいそうだったとおしゃっていました。

どうしたらいいのか?

なんとかならないのか?

各被災地の皆さんが、前を向いて歩いて行こうという中で、

福島はとても暗く重い空気だそうです。

私が参加しているTAMAーUNITEが共催で、

主催は吉マムネット。

和合さんは奥様とお子さんと一緒に遠路はるばる来て下さいました。

やはり、すごい。

とてもおだやかな方なのですが、逆にその怒りが静かに力強く伝わって、

胸がふるえました。

和合さんは、ツイッターをやっていてそこに詩を書き込んだのではなくて、

詩を書きこむために大震災後にツイッターを始めたそうです。

昨日の会場は安養寺というお寺でした。

まだ、夏にはまた計画停電があるといわれていた頃に計画し、

電気がとまっても開催できる場所を求めて、

安養寺さんの好意に甘えました。

吉祥寺には公共施設もありますが、

公共施設は当日使用中止がまかり通るので無理。

無料で立派なホールを貸してくださるという、

ある大学の申し出もありましたが、

停電になったら逆に風も光も全く来なので無理。

ということで、停電になっても良い時間にお寺をお借りしての、

開催に決めました。

チラシが完成した頃、電力を15%削減という政策になりました。

が、結果としてお寺での朗読会は、

みんなが一体となれる、熱気あふれる場となりました。

「詩の礫」にサインをお願いしたところ、

サイン用の崩した文字ではなく、

一人一人きちんと書いてくださいました。

福島はどんどん大変なことになっています。

放射能は目に見えないだけに、どうしたらいいのか。

生徒さん達はどうですか?と伺ったところ、

担任のクラスで二人の生徒さんが引っ越して行ったそうです。

友人に別れを告げる間もなくて、見送りは和合さん一人。

それがかわいそうだったとおしゃっていました。

どうしたらいいのか?

なんとかならないのか?

各被災地の皆さんが、前を向いて歩いて行こうという中で、

福島はとても暗く重い空気だそうです。

達成感のあるイベントでした。

また何か一緒にやりたいですね♪

チラシが本当に素敵で、心を打つものがありました。

当日はもちろん、準備もさぞ大変だった事と思います。

ぜひ一緒になにかやりましょうね!

「故郷は無人です」はかなしすぎる言葉ですね。

失われたものの大きさを改めて感じます。

その大きな穴に言葉を注ぎ込んで、この事態を理解しようとするしか…今はないのでしょうか。

和合さんには中学一年のお子さんがいらして、それでも福島で暮らす強い覚悟をお持ちです。

応援したいのに、今、子どもに牛肉を食べさせる勇気がなくなりつつある現実。

理解だけでは、なんの力にもならないですね。

NHKスペシャルで飯館村の家族が避難していく様子、

また先ほどは「情熱大陸」で福島市の方が「住み続けると腹をくくったら、前向きにできることをしていく」と話されているのを見ました。どこで腹をくくるにしても、子どもにはできるだけ安全なものを食べさせることが、今は必要だと考えています。

東京でも、他県へ避難される人が続出したり、水道水で大騒ぎになった頃、夫と話をしました。

そして、子ども達の学校や、目指している将来を考えたときに、東京を捨てるのは無理だという事で一致しました。

それをあきらめなくてはいけない事態になった時には、きっと日本を捨てなくてはいけないね、と。

それを思い出した時に、夫の覚悟をあらためて認識しました。

「できるだけ」、私達にできるのはそれだけですね。